En esta tercera sesión del seminario Cosmoerótica y filosofìa común para habitar el Chthuluceno se inició con la presentación de Verónica Araiza alrededor del término “tierra” y su polisémica concepción, desde su etimología como lo seco se exploro el término en sus multiples variantes, su condición como elemental, organismo vivo (suelo), mundo y territorio, hasta las lógicas planteadas desde el entendimiento capitalista como propiedad, objeto de pertenencia, propiedad privada y su fragmentación. La Tierra como recurso rentable, susceptible de ser extraído y capitalizado.

Después de este transitar, pasamos rápidamente a la década de los años 70s, marcada por una preocupación de conciencia medioambiental. Araiza nos compartió la hipótesis GAIA, acuñada por la bióloga Lynn Margulis y el químico James Lovelock, la cual proviene de un cambio paradigmático en el ambiente científico, en particular de las disciplinas de la cibernética y la teoría de sistemas que abrió la puerta a un entendimiento relacional. La formulación de GAIA entiende la tierra, no como un objeto inerte sino como un organismo vivo auto organizado, o como lo plantearían Humberto Maturana y Francisco Varela como un organismo autopoiético: la vida como una cuestión de autorregulación. Araiza llama la atención a la forma en que D. J. Haraway -considerando la cuidadosa distancia semántica que la caracteriza en torno al lenguaje- toma distancia del término “auto” que podría entenderse como individual o independiente, y crea el término SIMPOIESIS: generar con. Una época de desarrollo teórico en que se da un cambio de paradigma, dando paso del entendimiento de la tierra como objeto a la Tierra como entidad con agencia. A este respecto, Araiza mencionó una interesante cita de Isabel Strangers acerca de la idea que desarrollo sobre “la intrusión de GAIA” describiéndola como un "Ensamblaje peliagudo de fuerzas qué es indiferente a nuestras razones y proyectos". Sobre esta línea de Tierra como entidad con agencia, Araiza nos plantea una narrativa correlativa y complementaria entre Bruno Latour y Haraway, sobre lo que es propio de la Tierra. Por un lado Latour nos habla de lo terrano (earth bound) lo que habita la Tierra, sujetos políticos, parte de lo común imbricados en un sistema de articulaciones entre entidades vivas y “no vivas”, algo a lo o que Latour llama “composición”. Por su parte, Haraway nos habla de lo chthónico; lo de la tierra como toda entidad que deviene con, en relación multiespecie y del Chthuluceno como una dimensión espacio-temporal de relaciones diacrónicas complejas y semiótico-materiales como alternativa al Capitaloceno.

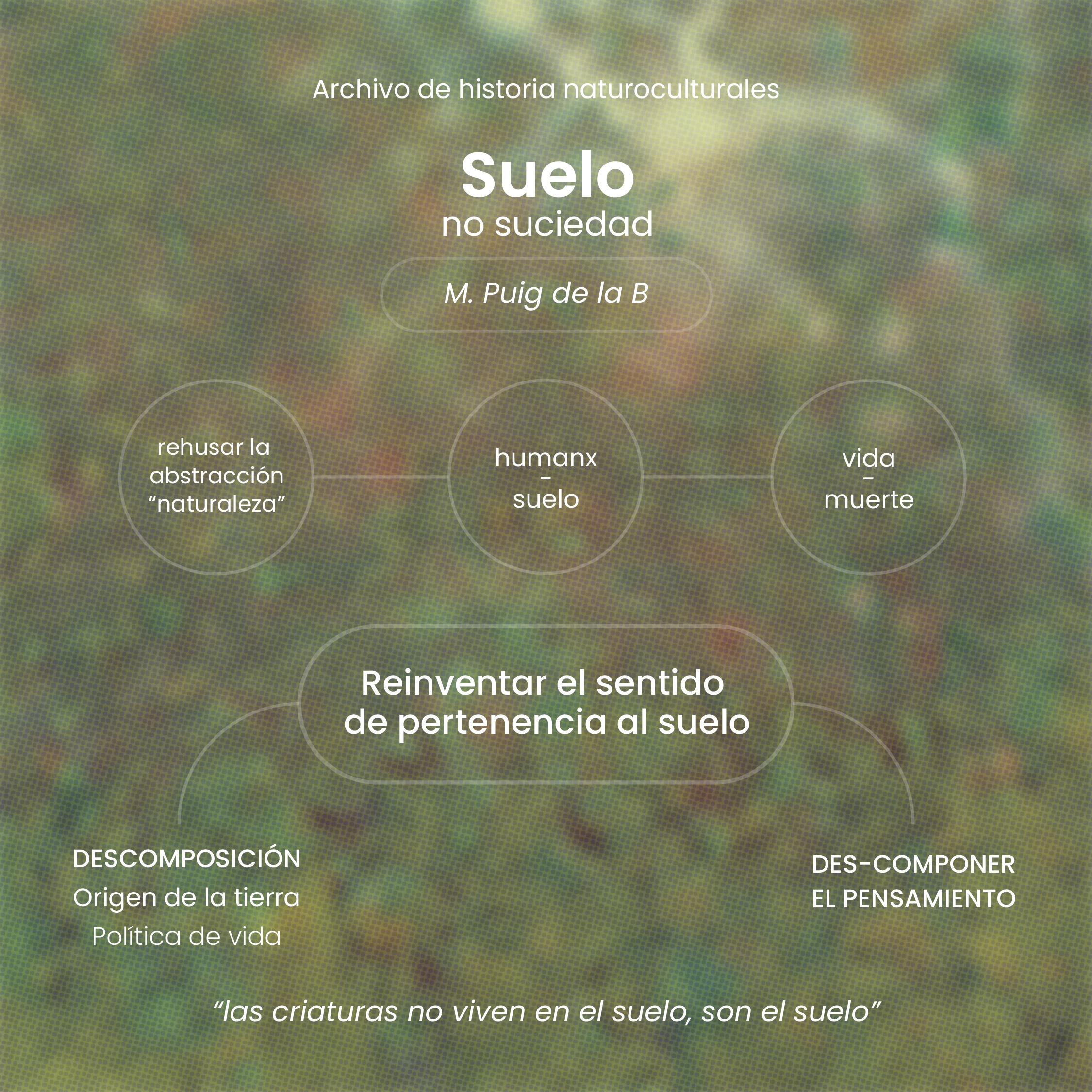

Araiza continuó con la exploración del pensamiento de María Puig de la Bellacasa y su visión sobre el suelo, nos invita a rehusar la abstracción de la naturaleza y poner atención al suelo como espacio de vida y muerte. La descomposición como parte esencial del sostén de vida, una ética vital que abraza la muerte como parte del relato de lo vivo. Atendiendo a las relaciones humane-suelo como algo concreto y material, situado fuera de una abstracción generalizada y mirando al suelo como un organismo vivo, archivo naturocultural que contiene nuestra historia y posibilidad de futuro.

Más adelante pasó a la conceptualización de la Tierra como territorio haciendo un giro de tuerca respecto a su perspectiva, generalmente entendida, como propiedad y dominio. Sirviéndose del pensamiento de Vinciane Despret, virá hacia la idea de territorio como algo más allá de un espacio, lo plantea como un conjunto comportamental, sitio de especulación, un escenario de expresión y sitio de espectacularización, dónde se pueden reconocer diferentes modos de cohabitar, de relaciones entre entidades vivas y no vivas. La posibilidad de muchos territorios posibles.

Hay que meter el asunto de mundo, mundar, Worlding. DJH

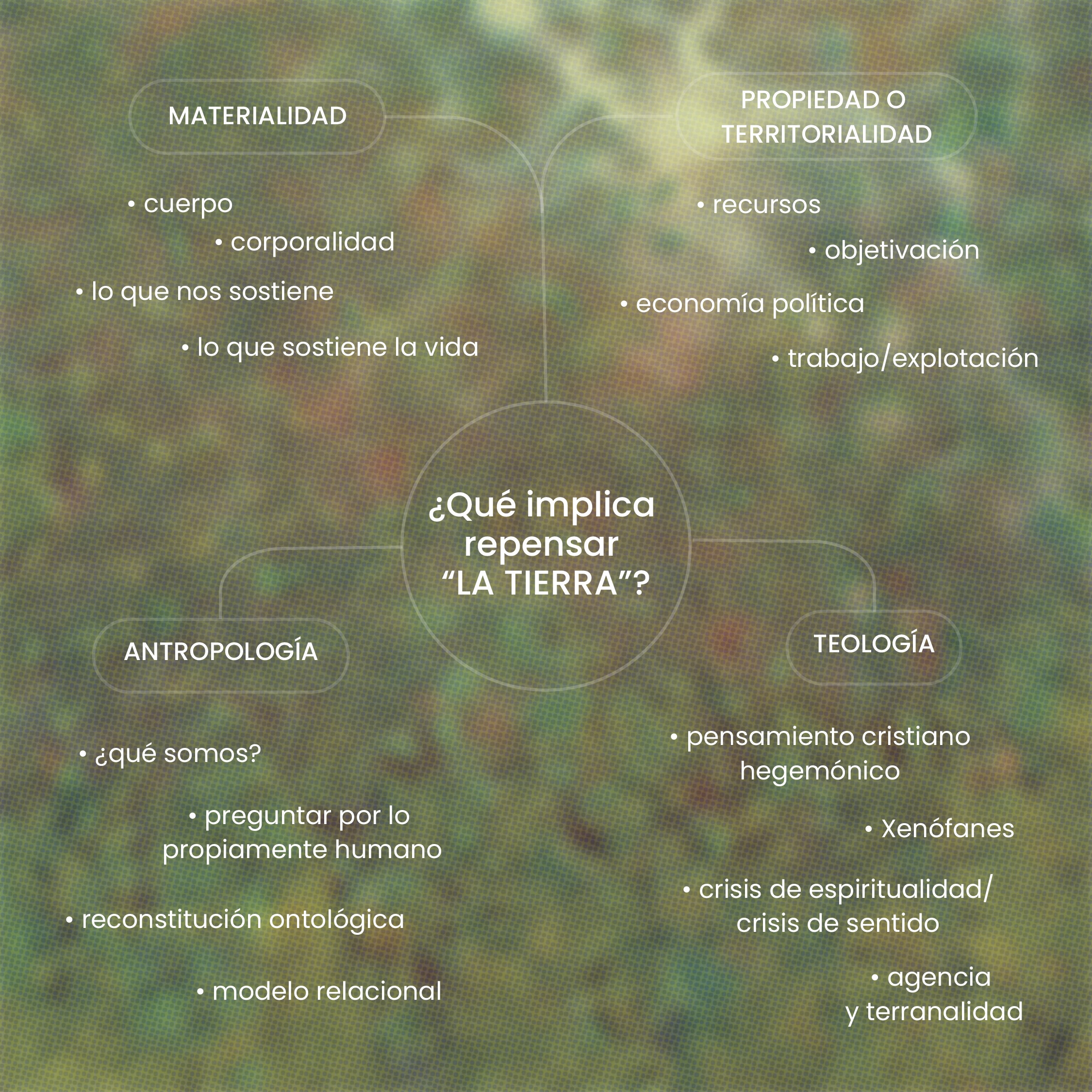

Sandra Ramírez hizo una breve intervención con una simple pero provocadora pregunta ¿Qué implica repensar la tierra?

Propuso cuatro ejes para explorar respuestas: la Materialidad, asociada al cuerpo y la corporalidad, lo que sostiene la vida; la Territorialidad que puede ser abordada desde la propiedad y la objetivación, el trabajo y el extractivismo, pero también desde otros parajes que permitan comprender distinto el territorio; el Dilema Antropológico, cuestionó sobre su vigencia, desmontaje y posibilidad de reconstrucción ontológica y relacional para dar paso a algo más que humano; y por último, surgió la sugerencia Teológica, una Teología Secular Materialista basada en agencia y territorialidad. Una posible Teología Chtonica.

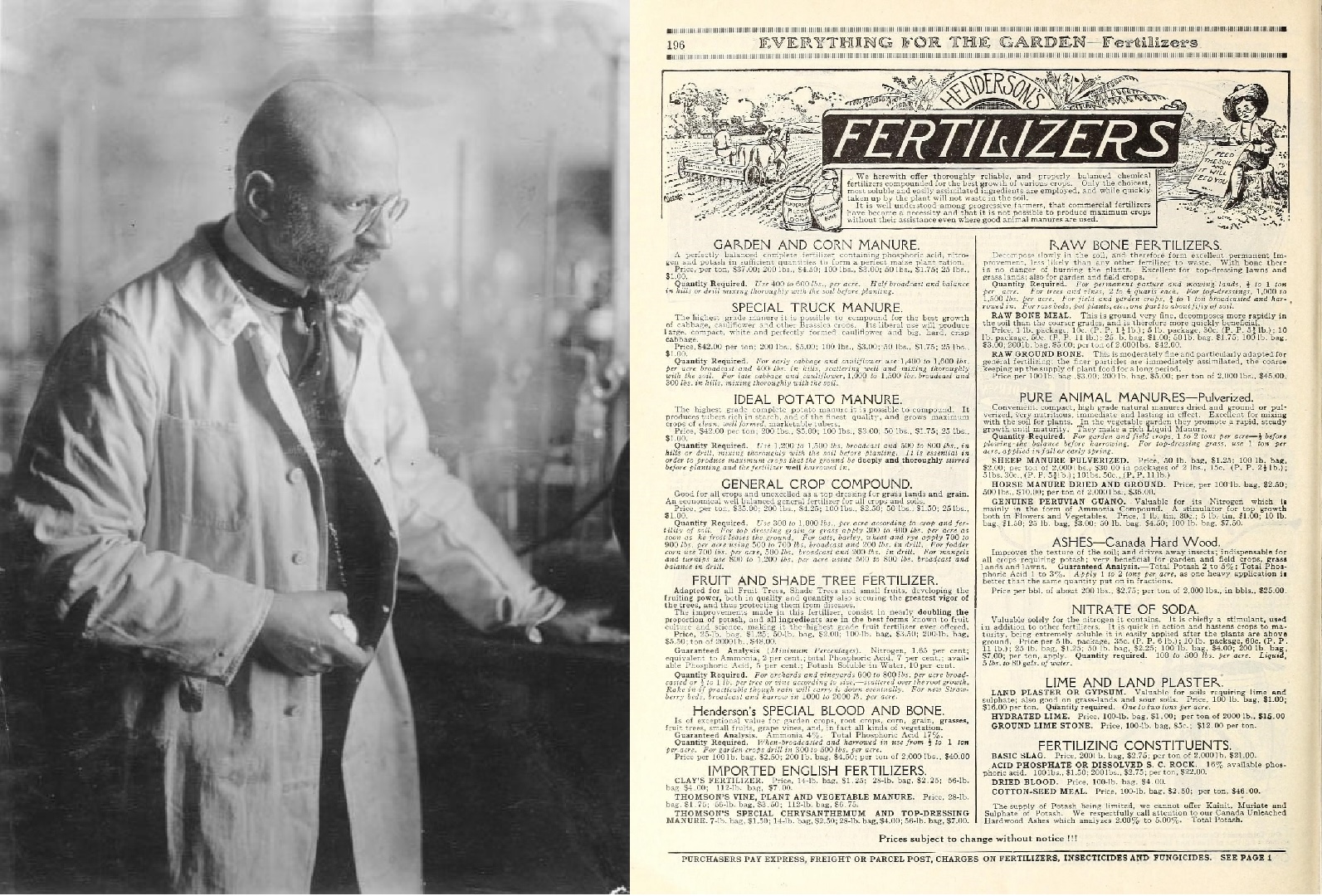

Pasamos a la presentación de Agustín Ávila, quien nos compartió su hacer como productor textual con enfoque en la divulgación científica. Con un sensible y atento crear, ligado a los procesos vitales orgánicos y al lenguaje poético, Ávila comenzó haciendo una referencia histórica respecto al guano como contenedor de nitrógeno fijado en forma de amonio (hidrógeno + nitrógeno) y, como éste fue observado por los humanos como uno de los fertilizantes naturales más efectivos, lo cual, como varios conocemos, llevó a su sobreexplotación para fines agrícolas y terminó en las guerras del guano. Ante su escasez, fue inquietud científica resolver la forma de generar la fijación de nitrógeno atmosférico hacia la amonia, fue el polémico químico Fritz Haber (Premio Nobel, creador del gas mostaza) quien, en un proceso energético muy costoso a través de calor y presión, consiguió la síntesis que permitió la creación de fertilizantes sintéticos que sobresaturan las capacidades orgánicas de descomposición, y que por sus grandes concentraciones, a través de los escurrimientos, crea zonas muertas en los océanos. Con esta introducción dio paso a compartirnos su trabajo con rizobias, bacterias que entran en simbiosis con leguminosas y generan un intercambio, energía fotosintética proveniente de las plantas por nitrógeno fijado y proteínas aportadas por bacterias. Nos contó como cada gran cultura del pasado había generado simbiosis entre cereales y leguminosas para la obtención de carbohidratos y nitrógenos fijados, y de los actuales estudios que buscan cereales que en simbiosis logren fijar nitrógeno con síntesis bacteriana, sobre la observación de varias especies de maíz nativas de nuestra región que trabajan con ese propósito. También nos compartió sus textos, como la entrevista que hizo a la científica Silke Cram Heydrich del Instituto de Geografía de la UNAM, sobre como evitar la erosión de los suelos, entender sus cualidades y la responsabilidad de los agentes humanos en su reconstitución; así como entrevistas que realizó a campesinos de Milpa Alta, quienes en su praxis mediante procesos composteros realizan la reconstitución del suelo. Compartió un bello texto sobre el petricor; proceso bioquímico en el que bacterias y hongos liberan aceites volátiles provocando un olor integral, variable dentro de una latitud ósmica, fácilmente identificable.

Continuamos con una impresionante presentación de Ana Isabella González, sobre su trabajo a lo largo de 4 años en la Unidad de Antropología Médica de la Universidad del Valle de Guatemala. González nos llevó por un viaje a la zona norte de Guatemala para comprender cómo la noción de “cuerpo-territorio” puede ayudar a explorar los procesos de salud y enfermedad desde la cosmovisión Maya Q’eqchi’. Explicó cómo en el territorio, portadores de conocimiento como Aj’ilonel (médicos tradicionales), Aj’k’atonel uutz’uj (guías espirituales) y Ajq’exelom (comadronas) juegan un papel fundamental en atender los procesos de salud y enfermedad partiendo de la interrelación entre el territorio y los seres que cohabitan en él. Compartió unas complejas cartografías donde se mostraban zonas de deforestación, ganancia de biomasa, junto a puntos de recolección de plantas medicinales realizados en conjunto con Aj’ilonel y Aj’k’atonel uutz’uj, encargados de los procesos de salud en el territorio. Otros mapas nos mostraban como el desarrollo eurocentrado, bajo la lógica de despojo y monocultivo, produce una pérdida de biodiversidad ejercida desde la lógica del Estado nación y su depredación del territorio; y cómo la resistencia indígena que conserva el conocimiento ancestral se instaura como una manera de autodeterminación, ante la colonización y el modelo heteropatriarcal capitalista, amortiguando en su capacidad la depredación. Asimismo, mencionó la disparidad existente entre comunidades ladinas e indígenas a razón de la mediación del Estado a través de mecanismos de administración llamados Concesiones Forestales Comunitarias, la colonización y la guerra civil guatemalteca con una duración de 36 años, factores que sumados a las lógicas impuestas para disociar a las comunidades indígenas de la Tierra generan condiciones adversas y desiguales para la vida de estos en el territorio.

González hizo hincapié en la importancia de ubicarse en el pluriverso, la posibilidad de la existencia de muchos mundos; y apuntó a revisar ideas como las de Lorena Cabnal, feminista comunitaria Xinka, que enuncia al cuerpo-territorio para referirse a las luchas sobre el territorio que se enfrentaron durante el proceso de colonización y que continuarían en la modernidad. También señaló la importancia de descomposicionar la idea de la salud desde el entendimiento biomédico occidental (el cuál se basa en el dualismo cartesiano) para resignificarla como una noción que sitúa al ser-humano con relación al resto de seres con los que cohabita (humanos, no-humanos y más-que-humanos), el cosmos y el creador, comprendiendo la salud como la búsqueda del equilibrio, la habilidad de co-habitar en respeto y armonía con el todo.

Por último, Leonora Sánchez, química de formación, hizo una presentación titulada ”Ecología química y manejo responsable de las plantas. Un mundo mejor para todos”. Sánchez inició haciendo hincapié en la diferencia entre usar las plantas para alimentarnos y curar, y su explotación intensiva por el capitalismo. Nos introdujo al concepto de “Ecología Química” ciencia originada en el siglo XX que estudia las moléculas químicas involucradas en las interacciones ecológicas intra e interespecíficas entre diferentes organismos, y de cómo las plantas producen diferentes compuestos en función de las condiciones del suelo y el ambiente, la temperatura, la basicidad y la acidez, así como de los componentes que se encuentran volátiles en el aire.

Sánchez compartió su investigación de maestría, en la cual estudió el Chapote amarillo, árbol que crece en el área de la Huasteca, además de comprobar su valor nutricional, estudió su relación con la mosca mexicana de la fruta, la cual se reproduce en la planta depositando sus huevecillos en la semilla, descubriendo que es un compuesto nitrogenado que atrae a las moscas hacia este cultivo. Más adelante Sánchez compartió su proyecto doctoral sobre la producción de aromas frutales por hongos filamentosos. Ceratocystis fimbriata fue el hongo utilizado durante la investigación, observando que producía aromas distintos dependiendo del sustrato de crecimiento, los nutrientes aportados, el medio de cultivo y la cantidad de humedad presente, así como de los precursores (moléculas que modifica el hongo para producir otras) afectan tanto en el aroma, como la cantidad producida. Este fenómeno observado bajo un sistema de cromatografía de gases permitía detectar los compuestos del aroma, estudios hechos con el fin de poder conducir a los hongos a producir compuestos volátiles de diversas notas olfativas. Estos hongos al igual que el petricor producen paisajes olfativos diversos dependiendo de las condiciones ambientales y relaciones con su entorno.

Pasando a otros proyectos Sánchez, quien nos habló sobre la Tlahuanca, fruto similar a la guayaba y el Cuaguayote o Bonete una planta parecida a la papaya que crecen en la selva baja caducifolia en la zona de Olinalá, Guerrero donde estudiaron sus valores nutricionales y sus formas de aprovechamiento a nivel local como la preparación de frutos secos, el queso de tlahuanca (ate), las semillas tostadas a modo de botana, sopas y postres.

En una lógica de no generar meramente un proyecto sustractivo la doctora Sánchez y su equipo hicieron llegar las diez tesis derivadas de este proceso de investigación a la región junto con cartas de agradecimiento, que son resguardadas en el Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Guerrero, Unidad Olinalá.

Para terminar, Sánchez nos compartió un proceso digno de resaltar, la Alelopatia,fenómeno biológico por el cual un organismo produce compuestos químicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos, Aleloquímicos que pueden transmitirse a través del suelo, por vía de las raíces o de forma volátil a través de exudaciones de las plantas hacia el medio aéreo. Se despidió con un mensaje “Todos queremos vivir en la naturaleza, somos naturaleza… nescesitamos entendernos entre todas las áreas y todos los lugares, pues tenemos diferentes lenguajes, pero todos deseamos aportar algo para un mundo mejor".

Seamos todos místicos, en su sentido de conexión, de fusión, de integración con el gran organismo planetario

-

Atribución imágenes:

(1) Fritz Haber, Premio Nobel, creador del gas mostaza y fertilizante sintético. / Everything for the garden.

Imágenes: Bundesarchiv, Bild 183-S13651, CC-BY-SA 3.0

Henry G. Gilbert Nursery and Seed Trade Catalog Collection.; Peter Henderson & Co., Public domain, via Wikimedia Commons.

(2) Zona Muerta del Golfo de México. Imagen: Jeff Schmaltz, Public domain, via Wikimedia Commons.

(3) Nódulos fijadores de nitrógeno en las raíces de leguminosas Imagen: Terraprima, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

(4) Chapote Amarillo, Imagen: (c) Pedro Alanis, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

(5) Ceratocystis fimbriata en camote. Imagen: Scot Nelson, Public domain, via Flickr.

(6) Tlahuanca, Psidium guineense. Imagen: Alex Popovkin, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA 2.0). via Flickr.

(7) Árbol de Cuaguayote/Bonete, Imagen: JoseAM.92 , CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons.

(8) Cuaguayote, Imagen: JoseAM.92, CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons. Intervenida con fondo de color.